昨年から職人様向けに発売している鳥の子ふすま紙。たくさんのご愛用ありがとうございます。

そんな中で実はHarokkaスタッフ、本格的なふすま紙の張り替えは誰もしたことがありませんでした…。だって難しそうですよね…、すみません…(_ _lll)

いつかはやらねばと思っていた本格的なふすまの張り替え作業。

今回はHarokkaスタッフが築古物件に引っ越したのをきっかけに、お部屋をまるっと改造すべく実際に張り替えにチャレンジしてみました!

やってみてわかった、初心者が簡単に張り替えるコツもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

Before・現在の状態

今回張り替えをするのは和室のコーナー部分。築42年のこの物件、「いぶし銀」という表現がぴったりな渋〜いふすま紙が貼られています。壁も茶色の砂壁だったものを、スタッフ自ら漆喰を塗って真っ白にリメイクしました。

こちらのふすま、情報によれば20年以上張り替えをしていないのだとか…。中がどんな状態なのか恐ろしい気もしますが、仕上がりがどのくらい変わるのか今から楽しみです(∩ˊ꒳ˋ∩)・*

張り替え作業を行うには、ダイニングテーブルなどの大きめな作業台がある方が楽です。まだ引っ越し前のこの場所で張り替えを行うのは難しいため、一度作業場へ持ち帰ることにしました。

道具と材料を用意する

今回の張り替えに際して、ふすま紙の他に揃えた道具はこちらです。

- ハンマー

- 金づち

- ハサミ

- 定規

- ペンチ

- ヘラ

- 押さえバケ

- のりバケ

- 金づち

- 引手釘打ち

- 紙コップ(のりに水を足すのに使用・代用可)

- スプーン(のりを混ぜるのに使用・代用可)

- でんぷんのり

- トレイ(2つ)

- マスキングテープ

- 油性ペン

- 鉛筆

- 不要な布や新聞紙

いつもと比べるとたくさんの道具が必要ですが、なくても問題なかったり代用可能なものもあるので、作業をしながらどの場面で必要になるのかぜひご覧ください。

また、今回張り替えるのは42年モノという年季の入ったふすま。表面上はきれいに見えても内部に破損がある可能性もあります。念には念を入れて、ということで、この他に補修用の紙と茶ちり紙も用意しておきました。

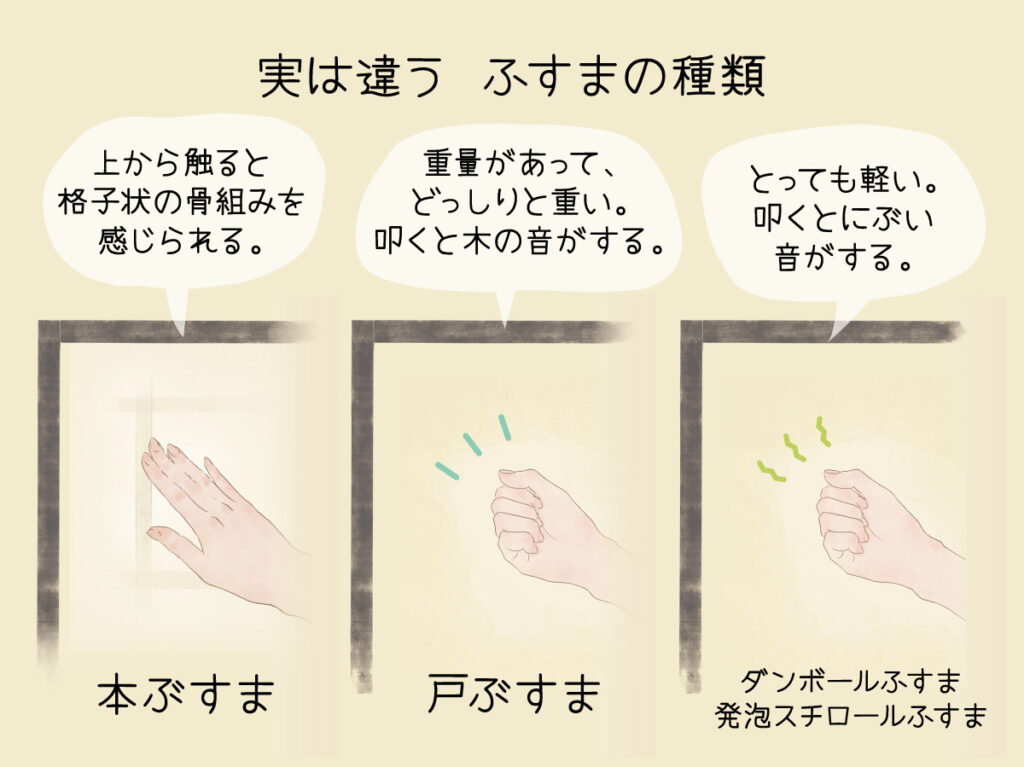

ふすまにも種類がある

それでは早速ふすまの張り替え作業を進めていきます!…が、その前に!実は「ふすま」と一口に言っても、いろいろな種類があるんです。

内部に格子状の木の骨組みがある「本襖」、板がありどっしりとした重量のある「戸襖」、軽量の「ダンボール襖」や「発泡スチロール襖」など。最近のものでは、部分的にそれぞれの良さを組み合わせたハイブリット型もあったりします。

ふすまのタイプによって張り替え方が若干異なるので、自宅のふすまがどのタイプなのか事前に確認することも重要です。

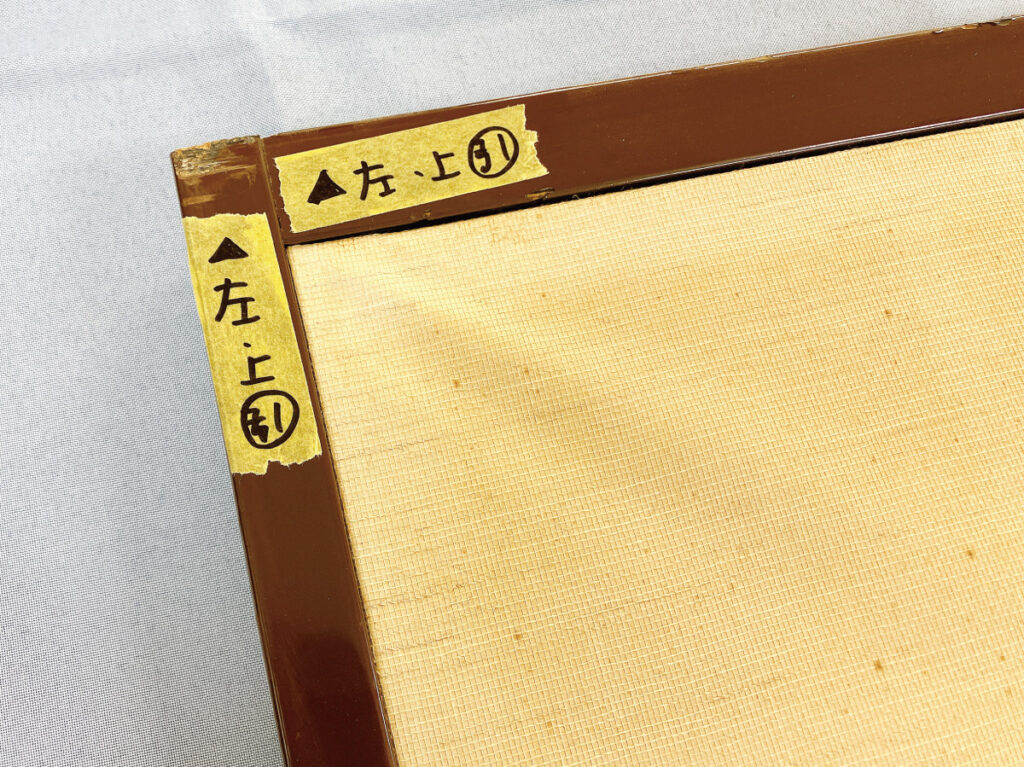

ふすま枠に目印をつける

今回張り替えをするのは伝統的な本襖。

作業台とふすまの双方に傷をつけないよう、あらかじめ布を敷いておきました。ご自宅の場合、ダイニングテーブルなどを活用されると思うので、いらなくなった布やレジャーシートでカバーしておくと安心です。

まずはふすま枠を取り外す前に、マスキングテープを貼り枠の位置関係を記しておきます。

糊なしのふすま紙を貼る場合、縁を巻き込む必要があるため、一度枠を取り外して解体しなければいけません。このマスキングテープは、再度組み立てる際に、正確に元通りに戻せるようにするための目印だと思ってください。

「引」の文字は「引手側」ということですねφ(´・ω・`)メモメモ

特に複数のふすまの張り替えを一度に行う場合、ゴチャゴチャになってしまわないよう、ふすまごとにナンバーを振るなどの工夫が必要です。

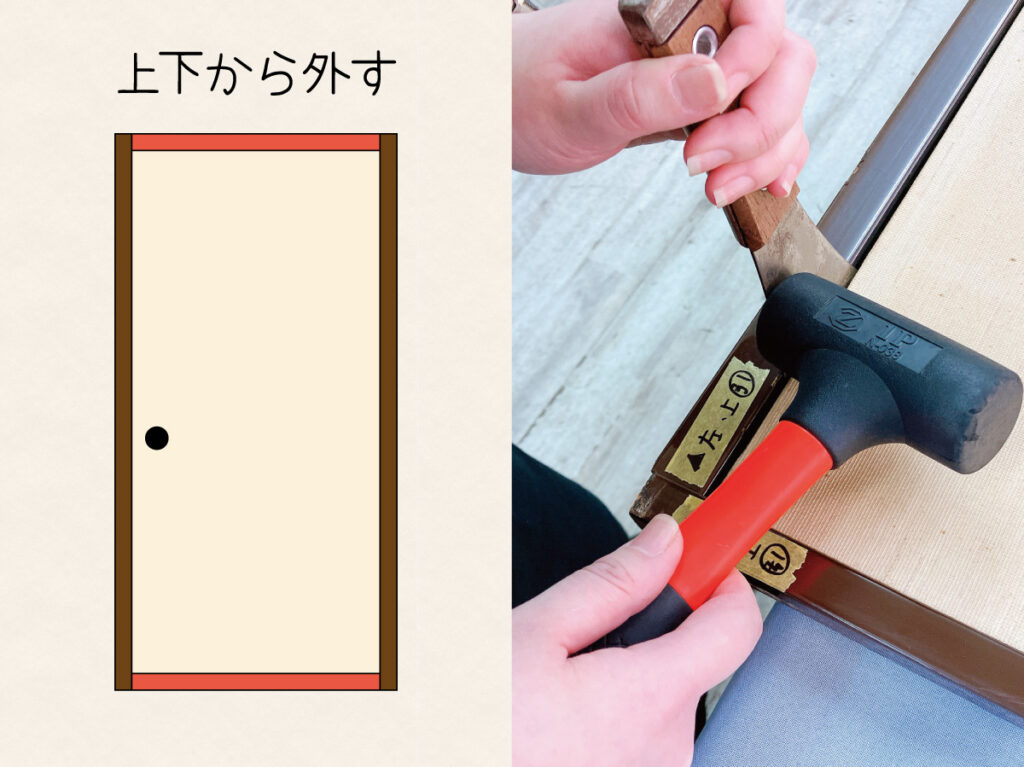

ふすま枠を外す

四隅にマスキングテープで印をつけたら、まずはふすまの上下の枠から外していきます。上下の枠は釘が打ち込まれているので、わずかな隙間にヘラを入れ、ヘラをハンマーで叩いて少しずつ外します。

が、通常スムーズに外せるはずのこの作業。ふすま自体が古いことと長年張り替えをしていないこともあり、思うように外れません…。

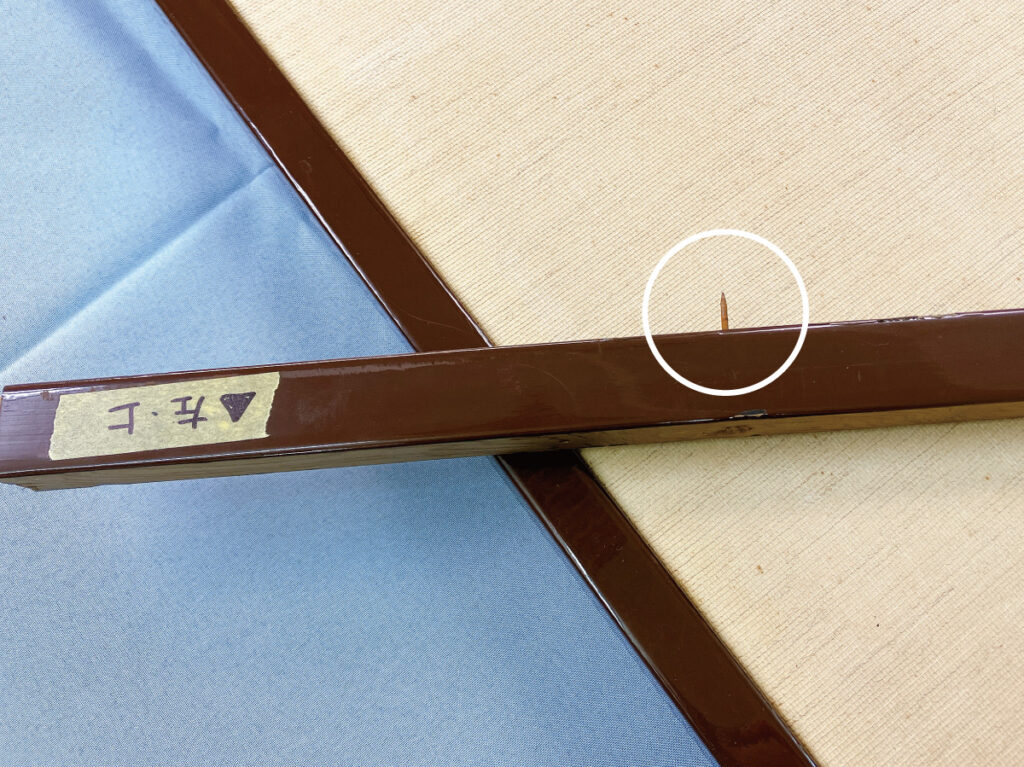

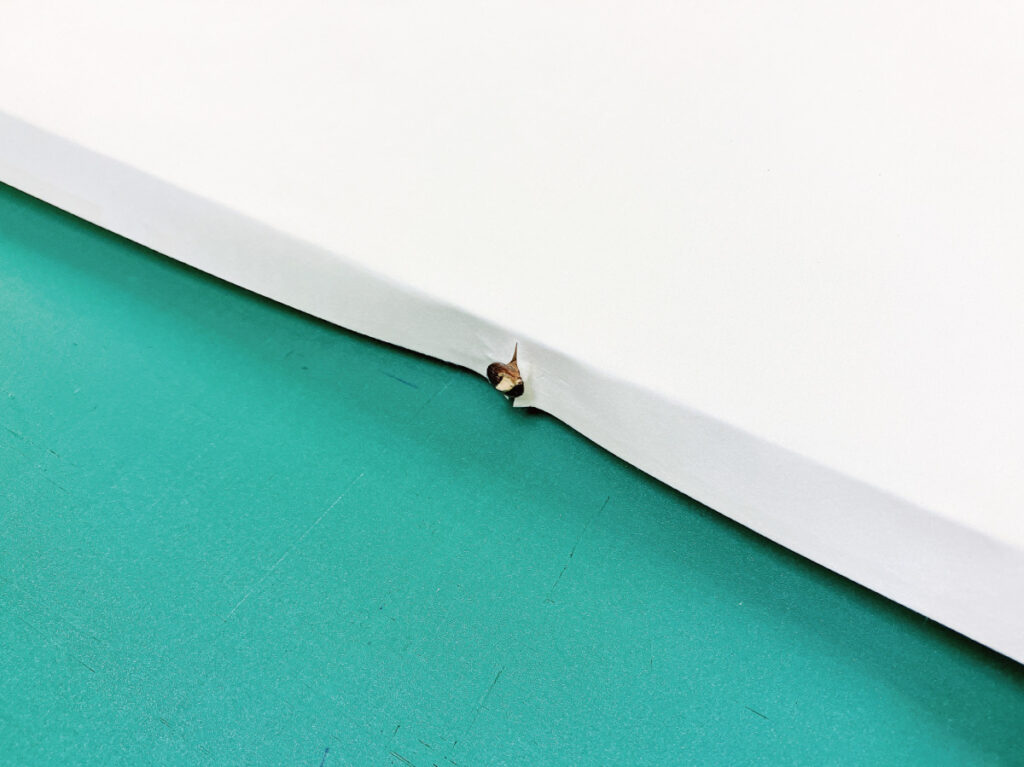

やっとの思いで外すとご覧の通り、釘が錆びて真っ茶色(⊙_⊙)

上下の枠を外すだけでも思わぬ時間を取られることになってしまいました…。

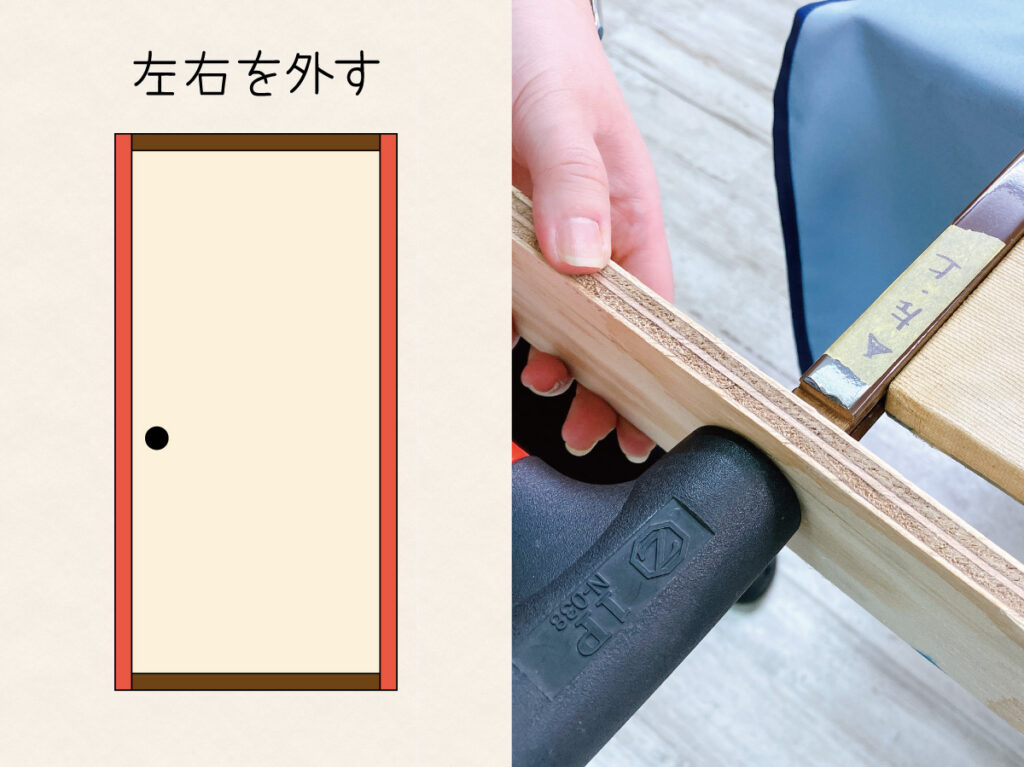

上下の枠を外せたら、次は左右の枠を外します。

左右はふすま枠に釘を噛ませる構造になっていますので、上下のどちらかをハンマーで叩いてずらしていきます。

枠を傷つけないよう、当て木をすると安心です。

外した状態はご覧の通り。打ち込んだ釘を溝に滑らせてロックしていることが分かります。

自分で張り替えをしない限り、なかなか中の構造を見ることはありませんので興味深いです⸜(ˊᵕˋ)⸝

引手を外す

四方全てのふすま枠が外れたら、お次は引手を外します。本襖の場合、引手は釘打ちされていますので、ペンチを使って外してください。

ここも経年劣化のため釘が錆びており、外すのに少々手間取りました(´•̥ ω •̥` )

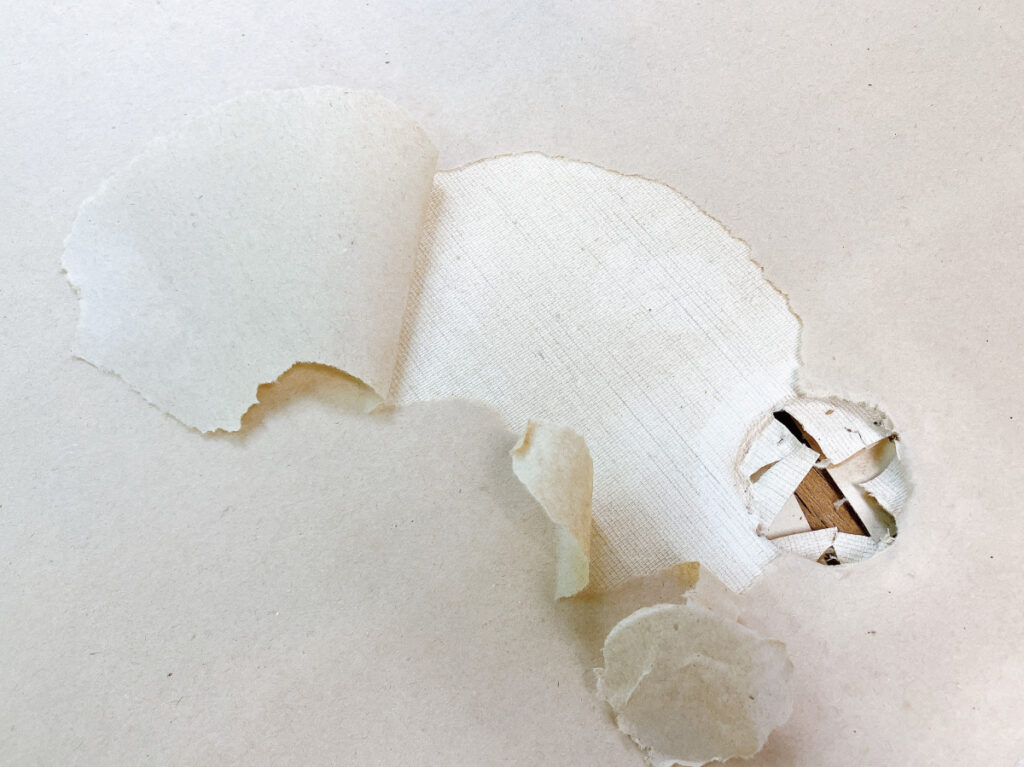

古いふすま紙をはがす

引手を外した箇所から、古いふすま紙をはがしていきます。

ふすま紙を破く作業は意外に楽しい!ビリビリ破っていくと………ん??

中から全く別のふすま紙が現れました(⊙_⊙)

もしやと思いそのふすま紙もさらにはがしていくと……中からきれいな状態の茶ちり紙が出てきました。

うっすら透けて見えるボーダー模様から、どうやらその下にもまた別のふすま紙が隠れていることが分かります。

ふすま紙は何層か重ねて貼ることができるため、こうやってはがすと過去の歴史を紐解いていくようで、また違った楽しみがあります。自宅のふすま紙を張り替える場合、もしかすると自分の祖父母やさらにその先の先祖が貼ったふすま紙に出会えるかもしれません(∩ˊ꒳ˋ∩)・*

茶ちり紙の張り替えは素人には難易度が高いと考え、今回はこの茶ちり紙の上から新しいふすま紙を貼っていきたいと思います。

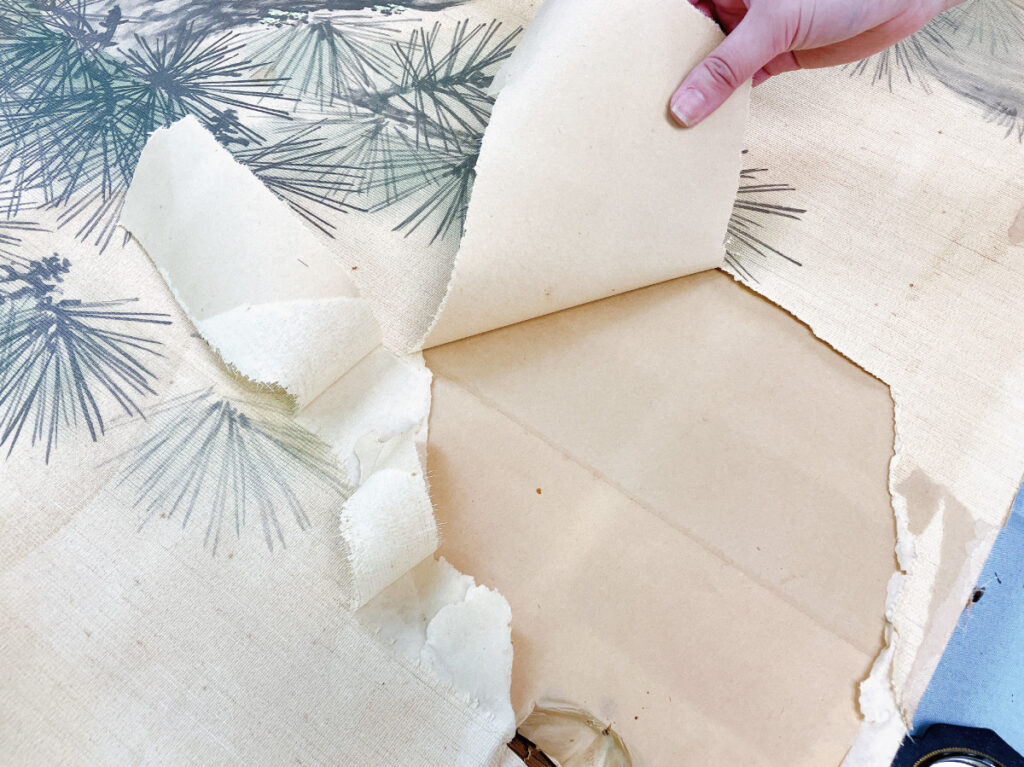

新しいふすま紙をカットしておく

ここで一旦新しく使用するふすま紙を採寸し、カットしておきます。

今回使用するのは発売したばかりの新シリーズ・エルトの「ミューク」です。

本当はふすまのサイズを測って定規で線を引き、正確にカットしていくものだと思うのですが、自宅でふすまサイズの紙を広げて計測するというのは、素人にはちょっと現実的ではないのではないかと考えました。

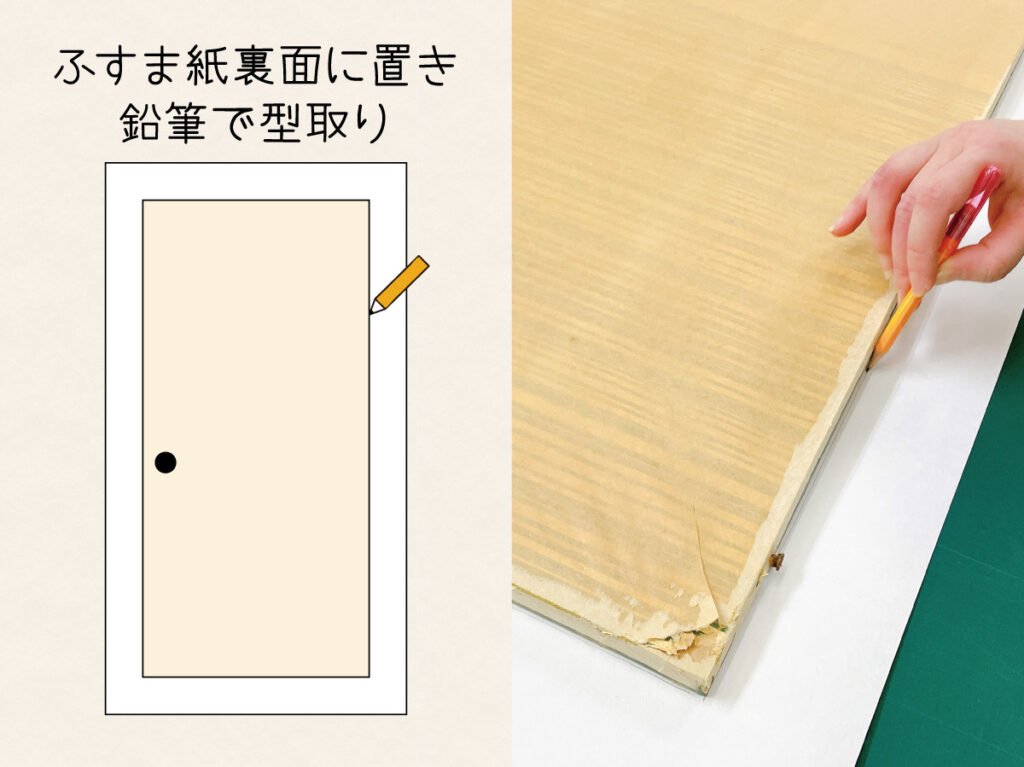

そこで、裏返して型取りしちゃえ〜ということで、先程のふすま本体を乗せて、鉛筆で境目をなぞっていきます。

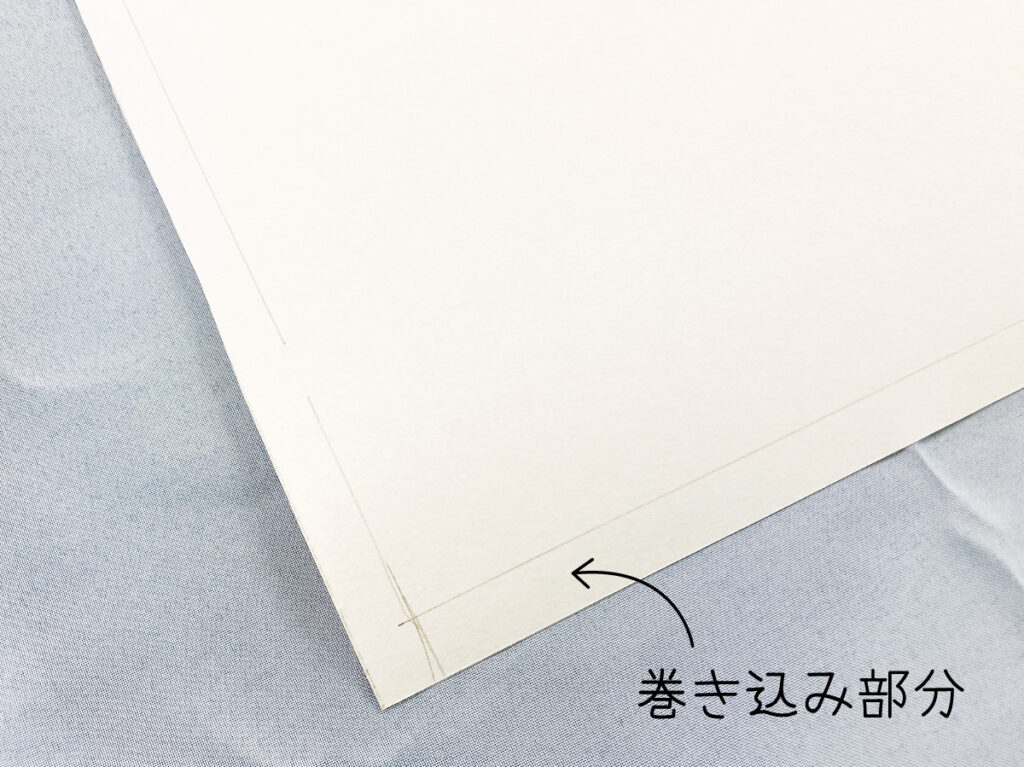

ふすまを鉛筆で縁取ったら、一度ふすまをどかして先程の線から1cm程度外側にも線を書き入れます。巻き込み部分を1cm程度設ける必要があるためです。

本当はこの線、不要といえば不要なのですが、この後のりを引く工程で役立ちますので、ぜひやってみてください。

お次は先程の線に沿って、ふすま紙をカットしていきます。

本来はカッターで切るそうですが、自宅に巨大なカッターマットがあるという方は少ないと思います。どうせ巻き込んで見えなくなっちゃうし、見えない部分は気にしなくてもいいや〜ということで、今回ハサミでのカットを選択しました。

のりを作る

ふすま紙がカットできたら、ふすま本体に貼るためののりを用意します。

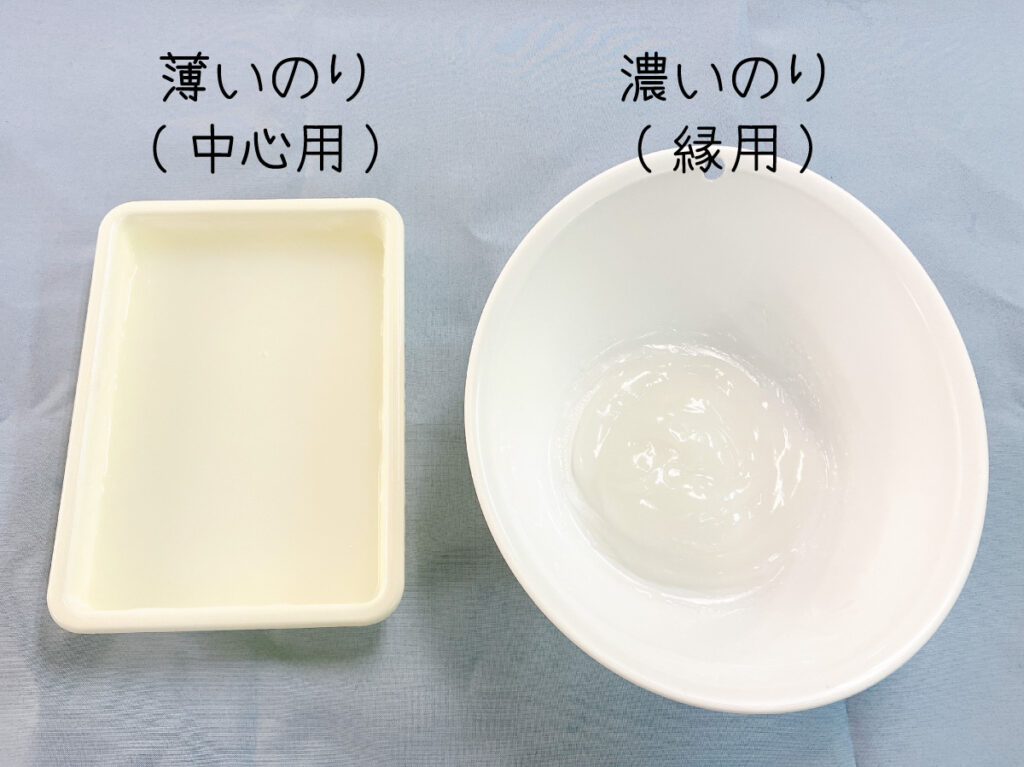

今回は一般的なホームセンターなどで手に入るのりを購入しました。こちらののり、このままでは使用できないので薄めて使う必要があるのと、ふすま紙を貼るには中心と縁でのりの濃度を変えるため、2種類ののりを作る必要があります。

まずは2つのトレイを用意し、のりを分けていきます。もったりと重たい感じが伝わるでしょうか…。

のりを分け入れたら、スプーンやフォークなどを使用して塊を崩しておきます。

その後少しずつ水を足しながら、のりと水を混ぜ合わせていきます。

中心に塗るのは水を多く含んだ薄いのりで、縁に塗るのは濃いのりとなります。

この水を「少しずつ」というのがポイント!

最初加減が分からず水を足したら上手く混ざらず、分離した状態になってしまい苦労しました…( ˊᵕˋ ; )

根気よく少しずつ足しては混ぜ、足しては混ぜを繰り返していくことが重要。ほぼ料理、といった感覚です。

例えるなら濃い方は生クリームのツノが立つくらい(約水4:のり6)、薄い方はかなり水に近い感じ(約水8:のり2)に作りました。

格闘の末できあがった2種類ののりがこちらです↓

Harokkaにはトレイがひとつしかなかったため、ひとつはボウルとなってしまったのですが、のりを塗る際に便利なのはトレイなので、バットなど角形で浅めのものをご用意いただくのがおすすめです。

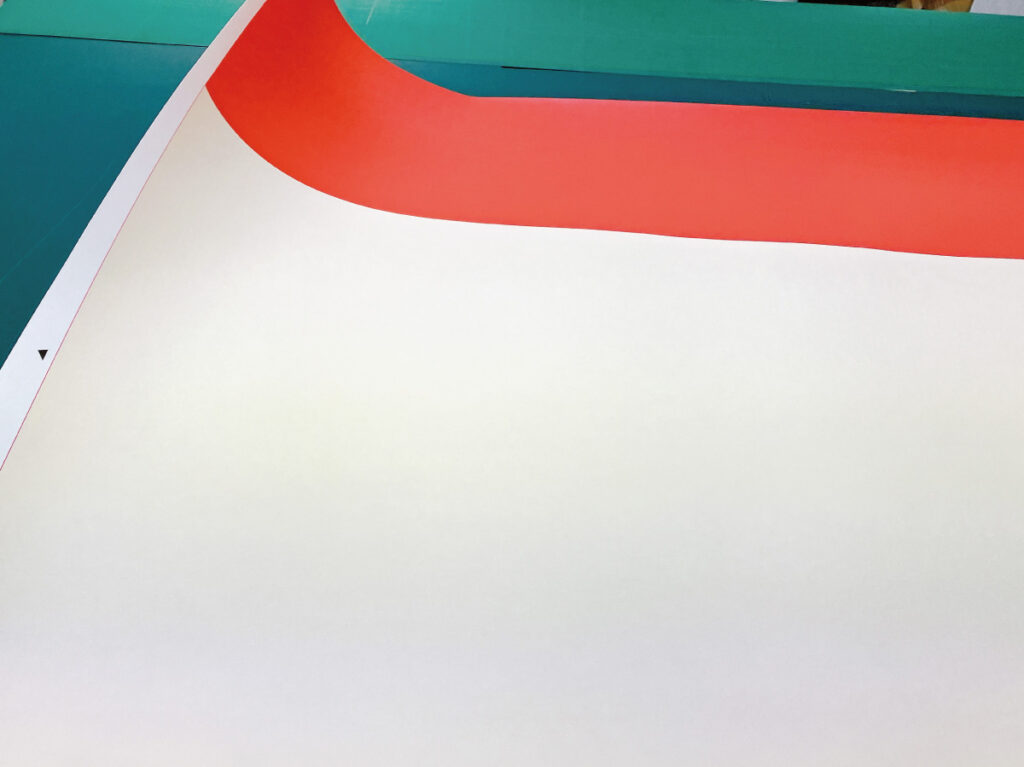

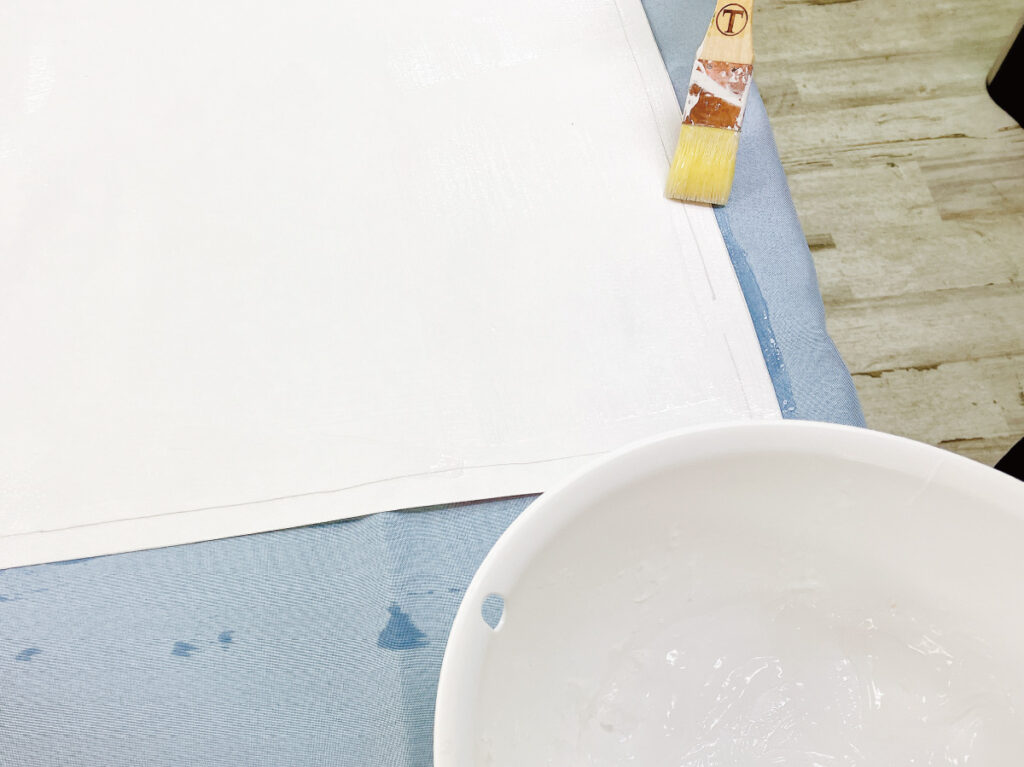

新しいふすま紙にのりを引く

いよいよ張り替え最大の難所。ふすま紙ののり引き工程に入ります。

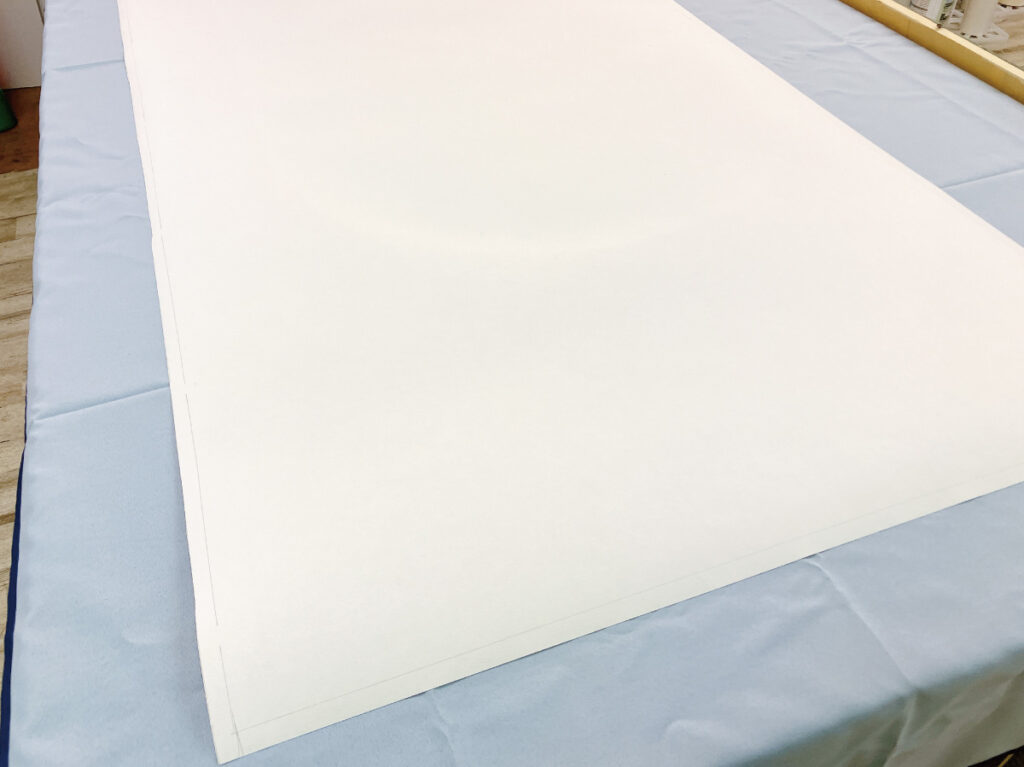

まずはふすま紙の上下を確認し、作業台の上に裏返して乗せます。

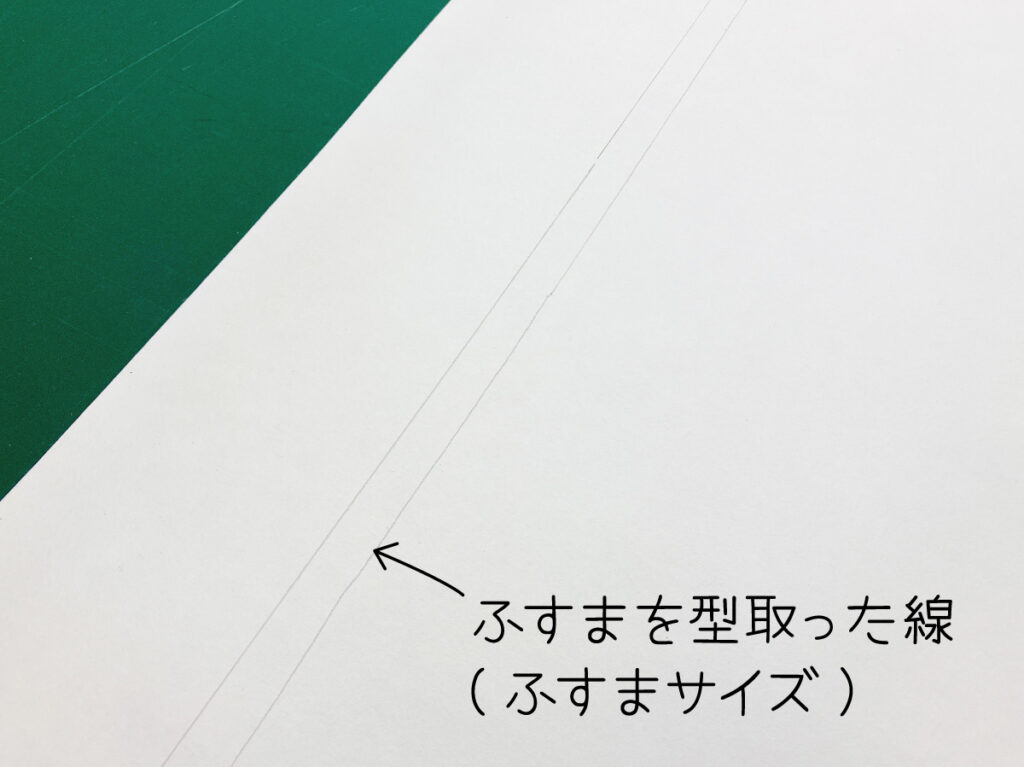

拡大してみると、先ほど鉛筆で引いた線があるのが確認できます。

この線より内側に薄いのりを引き、外側には濃いのりを引いていきます。

トレイの縁で余分なのりを落としたら…緊張の一瞬。

サッサッサーーー。思い切ってのりを塗り拡げます。

ハケの使い方も合っているか怪しいのですが、塗り残しのないように確認しながら全体にのり引きをします。

薄いのりを全体に塗れたら、お次は濃いのりをふすま紙の縁に塗っていきます。

ここで役立つのが先程の線!もちろん綺麗に塗ることはできないのですが、範囲のおおよその目安になるため、とても助かりました〜ε-(´∀`*)

線より少しオーバーめに塗ってくださいね。

新しいふすま紙を貼る

全体にのりが引けたら、ふすま本体にふすま紙を貼っていきます。

実は最初にご紹介したビフォーの写真からも分かる通り、今回張り替えるふすまは計4箇所。本記事を書く前に天袋ともう一面のふすまを張り替えているスタッフですが、小さな天袋はスムーズだったものの、のりを引いた状態で大きなふすまに位置合わせをするのがとっても難しかったのです…(◞‸◟)

そこで考えた結果、ふすまにふすま紙を貼り付けるのではなく、ふすま紙に本体を乗せたらいいんじゃないか?という結論に…。ひとまずその方法で貼ってみることにしました。

二人でふすまの両サイドを持ったら、位置をしっかり合わせてドーンと着地。

職人様が見たらもう邪道中の邪道!という感じかもしれませんが、まさかの線ぴったりに貼れました(‘-‘`;)

今にして思えば、ふすま本体を壁に立てかけた状態で貼れば良かったのかも知れません…( ˊᵕˋ ; )

すかさず裏返すと、ふすま紙がのりを吸ってふにゃりとしている状態です。

一瞬心配になってしまいますが、紙は乾くとピンと張りますので、押さえバケを使って中心から外に向かって撫でていきます。

鳥の子ふすま紙はとってもデリケートな紙質なので、優し〜く押さえる程度で大丈夫です!

次に四隅のふすま紙を切り落とし、縁を本体にしっかりと巻き込んでいきます。

左右には枠を固定するための釘が打ち付けられていますので、写真のようにハサミで切り込みを入れ、釘部分を避けて巻き込みます。

こんな感じです↓

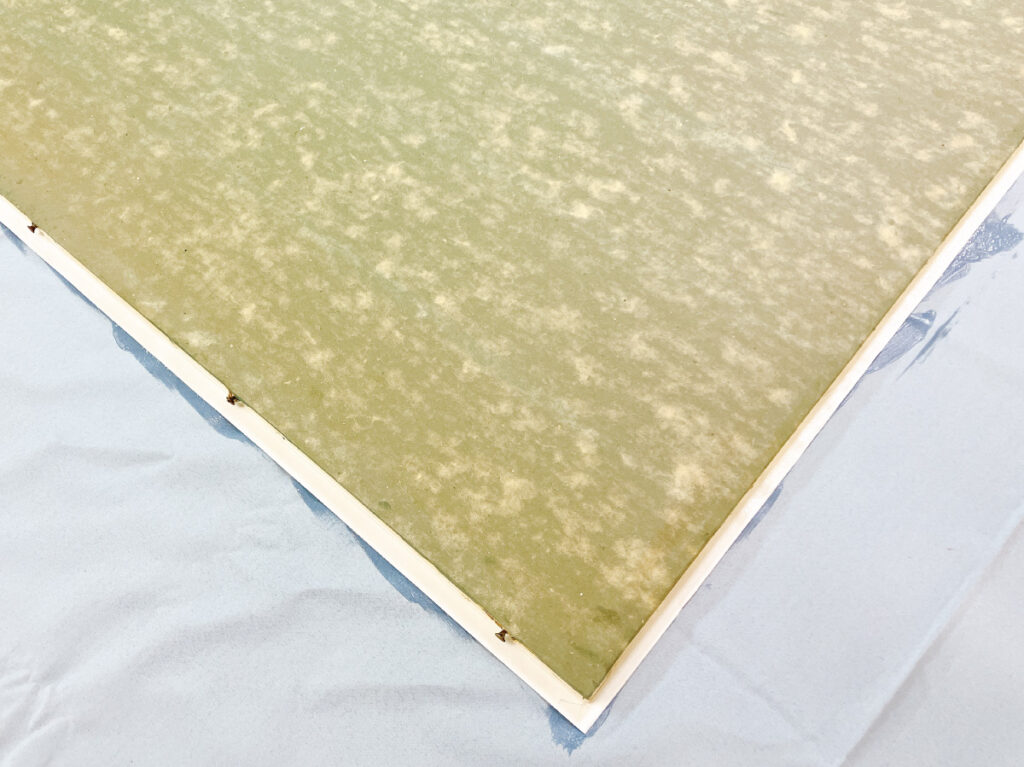

のりを乾燥させる

四方をしっかりと巻き込んだらこのまま一日乾燥させます。

まだ波打っている状態のふすま紙ですが、一日であっという間にシワのない状態に変わります。

どうでしょうか?

紙がピンと張って、昨日の状態が嘘のよう(*’∀’人)

近くで見てもとってもキレイに仕上がっています!

ふすま枠をはめ直す

ようやく仕上げの段階に入っていきます。

外しておいたふすま枠を並べ、位置関係を再度確認します。

はめ直す際は最初の外す工程とは逆に、左右の枠からはめていきます。

釘と枠の穴の位置を確認したら、はめ込んでハンマーで木枠を叩きもとに戻します。

左右とも枠を付けたら、最後に上下の枠をはめていきます。最初に外した際に釘が錆びていて苦戦したこの枠。せっかくなので釘も新しいものに変えることにしました。

同じ穴位置に釘を差し込んだら、ハンマーで叩いてしっかりと打ち付けます。

これにてふすま本体の張り替えが全て終了しました〜!

引手をはめ直してふすま紙の張り替えが完成!

最後に引手部分に切り込みを入れます。穴位置はふすま紙の上から押さえると凹む感覚があるので、すぐに分かると思います。

引手を戻して釘で再度固定をすれば、ふすまの張り替えの完成です!

今回は初めてで慣れていないこともあり、本当に苦戦しました〜!

途中思ったように枠が外れないなどのトラブルも発生し、思った以上に時間がかかってしまいました。

後日スタッフが不動産屋さんに伺ったところ、別の部屋を張り替えてくださった職人さんも相当苦労していたと聞かされました…。それを素人がやったらそれは苦戦しますよね( ˘~˘ ; )

After

引っ越しに合わせ、お部屋に持ち帰って設置すると、いかがでしょうか〜?

柄合わせもきれいにでき、なかなかの出来栄えではないでしょうか!ビフォーと比較すると、同じお部屋とは思えない変化です!

まとめ

いかがでしたか?今回は本格的な糊なしのふすま紙を使用して、スタッフの自宅のふすまを実際に張り替えた様子をお届けしました。

実際に作業をして感じたのは、ふすまの年数によって大幅に作業難易度が変わるという点です。事前にHarokkaにあったふすまの張り替えを行ったのですが、建具そのものが比較的新しかったこともあり、簡単に張り替えができました。

ところが今回のように、42年物のふすまの張り替えを行ってみると、貼ることそのものよりも、木枠が傷んでいたり、釘が錆びていたりと、予想外のトラブルでスムーズに作業が進まないことがありました。

とはいえ自分でここまできれいに張り替えができた満足感と、ふすま紙を通じて過去を紐解けるワクワク感は代えがたい喜びでした!また、全国のふすまの張り替えを行っている職人様にはリスペクトしかありません(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

一人で張り替えることもできるとは思いますが、初めて張り替える場合は二人で行うのがおすすめです。ぜひ休日を利用してご家族で、ご夫婦で、ご友人で、ふすまの張り替えにチャレンジしてみてください!

今回使用したふすま紙、エルトシリーズ「ミューク」はこちらから